◎本报特约撰稿 李瑞之

近来读到一篇考证,《“柳泉侯国”初考——青州“五古城”说》,作者认为,现在的青州城附近先后曾经有广县城、柳泉城、广固城、东阳城和青州府益都城(或曰南阳城)的存在,并且把柳泉城排在青州古城的第二位,仅次于广县城。

柳泉古城的位置,近世以来,众说纷纭,莫衷一是。一说在昌乐县以南,二说在淄川蒲松龄故居,三说在益都城东南,四说在益都城西北,五说在益都城东侧。而《柳……》文作者更是把它直接定位在了青州市云门山街道办事处云峡河社区七里河村。

细读该文,总觉得有些不太对劲。

《柳……》文引用了清光绪《益都县图志》的记载:“《一统志》:‘在今益都县东’。近世盛称县为柳泉。《纪要》谓在县西,或云在西北。咸丰《府志》从之。叶氏《山东考古续录》则云‘柳泉当在县东或东南’。若西北境,正齐郡之腹里,安能有北海地耶?昌乐县南五里有留泉社,疑汉柳泉县。今按:地形相错,固所常有,然必无一线之路入邻境东南而绕至其西北之理。《府志》说,颇难通。叶氏说,虽无他证,然谓柳泉当在县东,则与《一统志》所说相合。惟今县东境,多汉菑川国剧县地,其境南接临朐,柳泉若在剧东,则与益都无涉,且县东亦无故城可指。以近世柳泉之名甚著,故古迹仍存之,而辨其非是。详《沿革》。”

但是,依据这一记载,《大清一统志》认为柳泉古城,或者柳泉县,是在益都县以东,而非在益都城东;叶氏《山东考古续录》说,“柳泉当在县东或东南”,也同样是说,它在益都县以东,而非益都城以东。

《纪要》之“谓在县西,或云在西北”的说法是错误的。虽然咸丰《青州府志》接受了《纪要》的观点,清光绪《益都县图志》对此却作了纠正——“《府志》说,颇难通”。清光绪《益都县图志》也肯定了叶氏《山东考古续录》的看法,“谓柳泉当在县东,则与《一统志》所说相合”,然而也提出了疑点:“惟今县东境,多汉菑川国剧县地,其境南接临朐,柳泉若在剧东,则与益都无涉,且县东亦无故城可指。”

然而,益都县人编写的《益都县图志》说柳泉县在“益都县东”,《大清一统志》也说“在今益都县东”。这都应该是没有问题的。

但是,《柳……》文作者还说“柳泉县在东汉时已被它周围的剧县、广县、临朐县所瓜分(见《晋书·地理志》)”。这是不对的。

《晋书》根本就没提什么“柳泉县”。而且,实际上,早在《后汉书·郡国志》中已经不见了对柳泉县的记载。

《柳……》文说,“据考,清朝末年,青州有许多文人特别重视古代文物研究及金石考古。诸如青州城北孙家庄清同治年举人孙文楷先生,他既是一位金石专家、考古学家,又是文物收藏家。是《益都县图志》主要编纂者,是《山东通志》金石部分的编修者。关于柳泉文物的发现和对柳泉城的关注与重视,与这批考古文人不无关系。或许柳泉的大量出土文物在古董商贩手中不断交易买卖,在社会上曾掀起一场大的风波。”这些都无懈可击。

但是,作者紧接着说,“正是这些出土文物带有柳泉城或柳泉县的标记,证明它就在益都城附近。否则是不会被人们重视的,也不会被编进《益都县图志》”。这一结论,却实在经不起推敲。

上文说过,《益都县图志》承认柳泉县或柳泉古城“在今益都县东”,但并不是在益都城以东。作者也没有想到,他自己在这里已经偷换了概念。另外,益都人所持有并研究的文物就一定是出土于益都县本地吗?

要想搞清楚柳泉县或者柳泉古城的确切位置很难,但是找到其大概的方位并不难。

解铃还得系铃人。

找谁?

班固!

关于柳泉县、柳泉侯的记载,见于班固的《汉书·志·地理志》。

据班固记载,齐郡,早在秦代就有建置,王莽时代曾改作济南郡,后汉时仍属青州刺史部,拥有十五万四千八百二十六户,共计五十五万四千四百四十四人口,分属十二个县——临淄、昌国、利、西安、巨定、广、广饶、昭南、临朐、北乡、平广、台乡;北海郡,汉景帝中二年建置,属青州刺史部,拥有十二万七千户,共计五十九万三千一百五十九人口,分属二十六个县——营陵、剧魁、安丘、瓡、淳于、益、平寿、剧、都昌、平望、平的、柳泉、寿光、乐望、饶、斟、桑犊、平城、密乡、羊石、乐都、石乡、上乡、新成、成乡、胶阳。

齐郡各县分别对应今天的位置如下:临淄县,今临淄区齐都镇齐都村;昌国县,今张店区沣水镇昌城村;利县,今博兴县店子镇利城村;西安县,今临淄区稷下街道西安村;巨定县,今广饶县中部;广县,今青州市城西南下圈村;广饶县,广饶县东部;昭南县,一说今淄博市附近及其东北部一带;临朐县,今临朐县县城东部;北乡县,今临淄区北部一带;平广县,一说今寿光市杨家庄乡杨家庄子一带;台乡县,一说在今桓台县。从地理分布上看,基本上都在弥河河道以西。

由此来看,属于北海郡的柳泉县,在弥河以西、广县以东10华里的可能性不大。

虽然秦代设置了齐郡,但是汉高祖六年十二月,封将军召欧为广侯,广侯传三世无后,国除为县,是广县的开端。而北海郡建置于汉景帝中二年,也就是公元前156年。公元前156年是北海郡的建置年代,柳泉县设置于公元前66年。

据《汉书》,琅邪郡有五十一个县,含有位于今临朐县境内的“朱虚,凡山,丹水所出,东北至寿光入海”、“临原,侯国”、“缾,侯国”。

又据《汉书》,成帝元延四年(前9年),菑川国统三县:剧县,有义山(即今临朐县尧山),蕤水(即尧水)所出,北至寿光入海;东安平县,有菟头山,女水出,东北至临甾入巨定;楼乡县。

据《后汉书》,西汉景帝置北海国,东汉建武十三年(公元37年)省菑川、高密、胶东三国,以其县属。也就是在公元37年,菑川国被除后,它属下的东安平县、楼乡县和剧县整体上被划给了北海国。

据《晋书·地理志》,晋代无柳泉县,东莞郡统东莞、硃虚、营陵、安丘、盖、临朐、剧、广等八县。可见,在晋代,今青州市、临朐县、昌乐县大部都属于东莞郡。

从地理位置上看,西汉时,义山(即今临朐县尧山)在剧县,剧县属菑川国,剧县以西属于齐郡,以东属于北海郡;凡山(即今临朐县大纪山)在义山东南10华里,属朱虚县,朱虚县属琅邪郡。因此,西汉北海郡的柳泉县不可能位于今青州市郑母村之西,尤其不可能位于弥河以西,否则柳泉县便成了北海郡的“飞地”了。

那么,西汉北海郡的柳泉县也就只能在剧县境以东,也就是大约在今尧河以东,且在大纪山以北、以东。

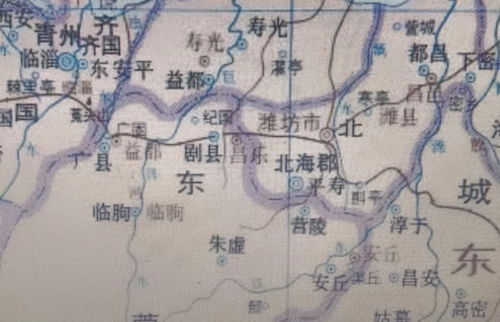

这样,东晋时,汉时柳泉县应该是被剧、朱虚、营陵(或平寿)三县所“瓜分”了。(见西晋时相关地图,如下)

其实,《益都县图志》给我们提供了一个很好的线索,“昌乐县南五里有留泉社,疑汉柳泉县”。

清代的留泉社,现今已经分为南流泉、北流泉两个村落。北流泉村碑记曰:“位于昌乐镇政府驻地西南2.5公里,明已有村,曰北柳泉。因西汉柳泉城遗址在村东南故名,后人取源远流长之意,改称北流泉”。南流泉位于北流泉南偏东。

南流泉村正处于“柳泉古城”的遗址之上。实地走访,有个别上了岁数的老人说,人们劳作时曾在该村北偏西的地域之内,发现过汉代的瓦砾。

现在,南流泉村村东是一条宽阔的南北大路,称作方山路,方山路正处在南北向高岭的脊背上。该岭东边是低洼地带,南边、西边是小丹河、北边是坝河,岭南北约900米、东西约700米。

虽不敢说这里就是古柳泉县的治所所在,但是,这样的地带确实是一个侯国的国君所应该考虑的、理想之中的、“万世基业”的所在地。

该高岭南端东侧有一村,称作萧家庄,地图上标注为南萧村,有部分村民自称为城南萧。当问及为什么称作城南萧时,他们说,“可能是因为在昌乐县城南边吧”。然而,此处离古昌乐县城近7华里,这“城南萧”的命名也着实有点让人困惑。深入探寻,有老人告诉我说,明初,老祖宗从山西迁来时,是在该高岭南端东侧立的村,后来随着发展,又不断向东向北迁移到了现在的地方,老村址已经废弃,并说那时就叫城南萧。然而,今天的东萧村在当时还不存在,何必要用“城南”二字对萧家庄加以界定呢?

这会不会与柳泉古城有关呢?

另外,这里直线距离西北方的剧县城约28华里,直线距离东偏北方的平寿县城约44华里,直线距离东南方的营丘县城约40华里,直线距离西方的广县城约70华里。从距离分布上来看,南流泉村这一地带应该有一个县治的存在。

据《资治通鉴·晋纪》记载,南燕国时尚有“重兵戍柳泉”,说明了柳泉的重要性。而流泉村一带高岭,又正好处于古剧县至营陵县与广县至平寿县的“十字路口”,是交通“要塞”之处,地形地势又如此的绝佳,这才是重兵卫戍的真实原因。而这一“柳泉城”依托的就应该是西汉时期的“柳泉县”治所。

另外,七里河村与广固城直线相据约12华里,在这里派“重兵”卫戍,与国都之间没有缓冲地带,这是何道理?

《柳……》文作者考证说,“《南史》有记,东晋义熙五年(409)六月,超失大岘关,刘裕大军兵分两翼进伐临朐。超遁还广固。刘裕大军沿古战道经柳泉至广固。六年(410)二月丁亥,屠广固,南燕国亡。”;“《明史》又有记,公元1367年十月,朱元璋命徐达为征虏大将军北伐中原,自徐州兵分两路,徐达亲率东路大军,过大岘关,经略柳泉,直逼益都城”;还说,七里河,“唐宋称柳泉驿”。

但是,这些,都不能成为七里河就是柳泉古侯国所在地的明证。

另外,《柳……》文作者所谓“《南史》有记”、“《明史》又有记”,似乎都是臆断之词。

《南史》关于刘裕克广固的相关记载如下:“六月,超留羸老守广固,使其广甯王贺刺卢及公孙五楼悉力据临朐。去城四十里有巨蔑水,超告五楼急据之。比至,爲龙骧将军孟龙符所保,五楼乃退。大军分车四千辆爲二翼,方轨徐行,车张幰,御者执肖,以骑爲游军,军令严肃。比及临朐,贼骑交至,帝命兖州刺史刘藩、并州刺史刘道怜等陷其阵。日向昃,战犹酣,帝用参军胡藩策,袭克临朐,贼乃大奔。超遁还广固,获其玉玺、豹尾、辇等,送于都。丙子,克广固大城,超固其小城。乃设长围以守之,馆谷于青土,停江、淮转输。”

很明显,《南史》根本就没提柳泉什么事。

《明史》确实提到过“柳泉”,且有四处:“堈城口至柳泉九十里,无关运道,可弗事”;“柳泉至济宁,汶、泗诸水会流处,宜疏者二十馀里”;“良玉、九州扼其前,京营兵尾其后,贼大困,官军连破之柳泉、猛虎村”;“兵蹙其后,左良玉,汤九州等扼其前,连战于青店、石冈、石坡、牛尾、柳泉、猛虎村,屡败之”。但是,却没有“徐达亲率东路大军,过大岘关,经略柳泉”之类的记载。

《明史》所记的“柳泉”与今青州城南七里河村这个“柳泉”实在没有半毛钱的关系!

另外,唐宋的“柳泉驿”也似乎不在青州城南的七里河。

据《旧唐书·史思明传》:史朝义及其部将叛,“擒思明赴柳泉驿,……缢杀之”。又据《资治通鉴·唐纪三十八》:“悦等引兵入至思明寝所,值思明如厕,问左右,未及对,已杀数人,左右指示之。思明闻有变,逾垣至厩中,自备马乘之,悦傔人周子俊射之,中臂,坠马,遂擒之。思明问:‘乱者为谁?’悦曰:‘奉怀王命。’思明曰:‘我朝来语失,宜其及此。然杀我太早,何不待我克长安!今事不成矣。’悦等送思明于柳泉驿,囚之,还报朝义曰:‘事成矣’。朝义曰:‘不惊圣人乎?’悦曰:‘无。’时周挚、许叔冀将后军在福昌,悦等使许季常往告之,挚惊倒于地;朝义引军还,挚、叔冀来迎,悦等劝朝义执挚,杀之。军至柳泉,悦等恐众心未壹,遂缢杀思明,以氈裹其尸,橐驼负归洛阳。”

《新唐书》有三处提到柳泉:其中,有两处实际上就是这个柳泉驿,在今河南省宜阳县西二十四里柳泉乡。另一处说:“初,术者李琢能言祸福,从谏以重币邀,辟署大将。会昌初,谓从谏曰:‘往岁长星经斗,公生直之。今镇复至,当有灾。’从谏即徙军山东,开球场,凿柳泉,大兴役以厌。及病,有言琢所兴造皆逆岁,疑有异谋,使稹数其罪杀之,府中汹汹,俄而李丕降。”需要特别注意的是“开球场,凿柳泉”,既然是“凿柳泉”,这个“柳泉”便必然不是汉时的柳泉县旧址了。

不过,假如真有“经略柳泉”这回事,“柳泉”也必然是一处战略要地。也不会在今青州城南的七里河这个“柳泉”。

《柳……》文引用《山东省古地名辞典》的记载,来佐证柳泉县或柳泉侯国的确切位置,这是很不妥的,毕竟它成书于1993年,其真实性当然是有的,但可信度难辨。

《读史方舆纪要》,是清朝初年顾祖禹独撰的一部巨型历史地理著作。顾祖禹,生于明毅宗崇祯四年,卒于清圣祖康熙三十一年,享年六十二岁,是中国清初沿革地理学家和学者。

顾祖禹在《读史方舆纪要?卷三十五》中记载,“柳泉城在府东。汉县,属北海郡,宣帝封胶东戴侯子疆为侯邑。后汉省。晋隆安三年,慕容德攻广固,幽州刺史辟闾浑遣司马崔诞戍薄荀固,平原太守杨豁(注:应为“张豁”之误)戍柳泉,诞、豁皆降于德。”

顾祖禹也没有特别明确地说柳泉城在今青州城的东边,要知道,“府城”是府衙所在的城池,而“府”是一府所治的所有土地。所以,顾祖禹的说法仍然可以理解为“在今益都县东”。

《资治通鉴·晋纪》也有记载,“隆安三年,辟闾浑遣司马崔诞戍薄荀固,平原太守杨豁戍柳泉”。

公元399年,慕容德率大军并四万民众,由河南滑台东进,经沂山之南,跨越沂山大岘关,北伐广固,当此时,幽州刺史辟闾浑就驻扎在广固城这里。那么,辟闾浑遣“平原太守杨豁戍柳泉”,柳泉必然与广固城相去较远。这,应该是合理的逻辑推理。

查谭其骧主编《中国历史地图集》,西汉之柳泉县在今昌乐县城南。

这一位置正好在西汉菑川国之剧县以东,营陵县和朱虚县以北。(下为西汉时相关地图)