宗泽(1060—1128),字汝霖,婺州义乌(今浙江义乌)人。生活于民族矛盾极其尖锐复杂的北宋、南宋之交,是在抗金斗争中涌现出来的杰出政治家、军事家,我国历史上著名的民族英雄。

奋发有为的农家子弟

北宋嘉祐四年十二月十四日(1060年1月2日),宗泽出生在义乌石版塘一个贫寒的耕读之家,并在此度过了童年。

宗泽一代人丁兴旺,有四兄弟一姐妹,家里吃口多,加上当时义乌一带连年灾荒,生活就更困难了。宗泽排行老二,自幼随长兄宗沃参加劳动,干各种家务和农活,历尽艰辛,两个弟弟皆年少夭亡。但其父亲和祖父并不因家境困难而放弃耕读的家风,农闲仍课读儿孙。宗泽天资聪慧,读书过目不忘,又勤奋好学。父亲和祖父都对他寄予厚望,刻意培育。在这样的家庭环境中生活和成长的宗泽,从小就养成了勤劳俭朴、好学上进、正直刚毅的品格。

宗家为了开拓新的生活出路,在宗泽十几岁时,举家迁居廿三里。廿三里交通方便,商贸、文化比较发达,是义乌的一个重要集镇。到廿三里后,宗泽的父亲宗舜卿与当地名士陈克昌、陈裕等成了莫逆之交,还与陈允昌义结金兰,并在友人的举荐下,一度去金陵充当幕僚。廿三里对宗泽来说是一个全新的天地,由于父亲的关系,社会交往扩大了。宗家与两个陈家系通家之好。陈九昌视宗泽如己子,悉心扶植,其子陈昂“迪功郎”,孙陈涛“太庙斋郎”。陈裕十分常识宗泽的人品和才华,把幼女许配宗泽为妻,其次子陈锡“处太学,以文行驰名,及进士第”,次孙陈宗旸“以武举进士第”。两个陈家都是书香门第,宗泽同他们的儿孙朝夕相处,切磋学问,评点时政,议论治国之策,扩大了视野,增长了学识,提高了投身社会的勇气和信心。

当时,宋神宗任用王安石实行变法。王安石在教育上推行教之、养之、取之、任之四者并行的政策,大办州县之学,置学官,设教授,规定州县学的士子由官府供给伙食,并免其徭役。王安石对教育及用人制度的改革,提高了民间办学的积极性,对像宗泽这样贫寒的读书士子更是莫大鼓舞。这时宗泽还不到20岁,毅然辞家外出游学。他在《求教书》中自述:

某未冠时,持先人遗书一车,他无所携,悲吟梗概,懔然去国,求师承于四方,阅十余年矣。崇筵绛帐,所历数十。

宗泽以“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的精神,游学长达10余年之久,就学之地有数十处之多。宗泽曾置身于官府所办的州县学,也参加民间的学术活动,研读古今诸家著述,寻师访友,探求真理。宗泽曾一度去义乌景德禅院等寺院研读佛经,至今存世的有关佛教的遗文尚有10多篇,可见宗泽对佛学也颇有研究。

宗泽在《求教书》中,概述了自已求学的经历和体会。开始时,他要求自己“凡古人所著之书,与今日之学者耳目所未及,一皆贯穿熟读,要其无所不知,无所不有”,但读了诸家的大量论著后,仍“莫悟其由”,并未能形成自己独立的思想见解。后来他改进了学习方法,从现实需要出发,认真汲取诸家的精华,“尽精白而无巧伪”,其效果就截然不同了。宗泽不仅知识广博,又深入社会,善于学以致用,因此,他观察和处理问题,比一般的读书士子要深刻切实得多。

宗泽游学期间,正是辽国、西夏不断入侵,宋国北疆的危机越来越严重的时候。宗泽深感不知兵,不习武,难以实现自己保国安民的理想和抱负。因此,宗泽在游学期间,还研读兵书,苦练各种武艺。义乌是传统的武术之乡,习武之风甚盛。如宗泽的内任陈宗扬就是武进士。宗泽向陈宗扬学习武艺,一同切磋兵法。传说宗泽曾跟武林高手“十八罗汉”习武。宗泽通过坚持不懈的努力,不仅熟悉兵法阵图,还能骑善射,身手不凡,为日后率军抗金驰骋沙场打下了坚实的基础。

“十年磨一剑”。宗泽经过10余年游学生涯的种种磨炼,逐步走向成熟,成为一个博学广识、才兼文武、有理想抱负的青年。宗泽在《赠鸡山陈七四秀才》一诗中,赞扬学友陈七四勤学苦练,“头头欲第一”的进取精神,誉他为“渥洼生骏驹,丹山生凤雏”。这也是宗泽的自我写照。宗泽正是从山沟里跃出的“骏驹”,飞出的“凤雏”。

神宗死后,高太后垂帘听政。她反对王安石变法,尽复旧人旧法,于是变法和反变法的斗争从各个方面展开,并引发了朝廷中的朋党之争,“天下之势岁危于岁”。胸怀大志的宗泽,感到欲实现自己的理想和抱负,必须走科举仕途道路。元祐六年(1091),宋延开科取士。年已33岁的宗泽,千里迢迢前往京城开封应试。宗泽通过礼部试后,进一步参加殿试。高大后传旨,殿试对策限以字数。宗泽在殿试时,却不顾朝廷限以字数的规定,洋洋洒洒写了万余言,力陈时弊,还指责朝廷轻信吴处厚的诬陷而放逐蔡确,认为“朋党之祸自此始”。这是宗泽第一次在政治上亮相,就充分显露出不计个人得失、敢于直言的可贵精神。主考官“以其言直,恐忤旨”,将宗泽置于“末科”,抑为“同进士出身”。宗泽虽没能名登榜首,但毕竟通过了科举考试,由此开始步入仕途,登上了政治舞台。

刚正廉明的地方官

宗泽参加科举考试之后,与友人同游华山,并写了《谒华岳》一诗。他以诗明志,在该诗结尾中写道:

发我文物秘,像渠膏泽倾。

太华屹不摇,我山身载行。

立誓要努力继承发扬我国的优良传统,像渠水那样滋润大地,以华山“屹不摇”般的毅力肩负起时代的使命。

元祐八年(1093),宗泽被派往大名府馆陶县任县尉兼摄县令职事。该县积案如山,县吏见宗泽是一介书生,又初次为官,认为未必处理得了。可是,宗泽凭着自己的学识和才干,对这些案件的是非曲直剖析得一清二楚。不到一个月,就把这些积案处理完毕,民间诉讼也大为减少,充分显露了宗泽处理政务的才能,也赢得了属吏们的信任和尊敬。

绍圣二年(1095)冬,大名知府吕惠卿令宗泽前往巡视御河修建工程。宗泽适逢长子夭折,有人劝他告假,但他以国事为重,强忍悲痛,奉命即行不稍停留。吕惠卿闻知此事,深为感动,不禁赞叹道:“可谓忧国忘家者也。”这时,正值隆冬季节,朝廷征发大批民工开河,监官不管民工死活,强令施工。宗泽发现不少民工“僵仆于道”,他十分同情民工的悲惨遭遇,勇敢地站出来为民请命,上书帅司,认为“时方凝寒,锄镐一举,冰冻已合,徒苦民而功未易集”,建议将工程推迟到次年春暖解冻时再动工,并表示到时我“当身任其责”,按时完成任务。帅司以宗泽之意上奏,为朝廷采纳。次年春,御河如期修成,使民工们少受苦难,减少死亡。宗泽离任时,黎民百姓噙着泪水遮道为他送行。

元符元年(1098),宗泽升任衢州龙游县令。龙游是个偏僻的小县,经济、文化都比较落后,一些纨绔子弟和地痞流氓,十百为群,到处滋事,掷瓦砾,破屋壁,严重于扰社会秩序。前任县令也采取过一些措施,但屡禁不止。宗泽经过调查研究,采取了标本兼治的办法:一面密报衢州知州,雷厉风行地将他们拘捕归案,在耐心教育劝导的同时,将一些强梗者充作军士,送往军营,终于煞住这股歪风,维护了社会的安定;一面大力兴办学校,创设县学,聘请教授,有时亲自为诸生“讲论经术”,同时动员世家大族出资兴办“义学”,并撰写了《龙游县义学记》为之倡导。随着教育事业的发展,龙游的社会风气发生深刻的变化,从此龙游的读书士子应试中举者络绎不绝。

崇宁二年(1103),宗泽调任莱州胶水县令。胶水是当时莱州以难治出名的“剧邑”。县内豪强势力很大,他们勾结官吏,仗势虐民,习以成风。温包是其中的典型。他依恃任莱州通判的姻亲,常常诬告他人,藉以敲诈勒索,前几任县令都不敢得罪他。宗泽查实温包的罪行后,将他依法逮捕。莱州通判前来说情,宗泽严辞拒绝。该通判气势汹汹地说:“你敢把温包怎么样?”宗泽理直气壮的回答:“温包犯法,我以法治之,不知其他!”断然惩办了温包,有力地打击了豪强势力的嚣张气焰。莱州通判是宗泽的顶头上司,宗泽不拘私情,顶住压力,厉行法治,在当时的腐败官场中是难能可贵的。

大观三年(1109),宗泽调任晋州赵城县令。赵城地处西北,是抗击辽国、西夏入侵的战略要地。宗泽十分重视西北地区的边防建设,深入考察了赵城的山川地势,认为赵城“前有并河、汾阳之固,后当晋、绎、蒙坑之险,左依霍邑,右阻太行,沃野百里,可以种植,实河东用武之地。”于是上书朝廷,建议升县为军,将赵城建成军事要塞,“大养军士,以备不虞”。这一措施对西北地区的边防安全有着重大而深远的意义,但朝廷却置之不理。宗泽叹息道:“方今承平固无虑,他日有警,当知吾言矣。”

政和三年(1113),宗泽调任莱州掖县知县。掖县属京东东路,是朝廷科派的重灾区之一。宗泽上任伊始,就碰到转运使传旨到县前来科买牛黄,以供宫廷药用,掖县分摊到数百两。牛黄是由病牛的胆汁凝结而成的,并非常有之物。百姓虽宰杀了不少耕牛,但仍取不到牛黄。路长官见不能按时完成任务,欲弹劾县吏。宗泽挺身而出,责问路长官:“方时疫病,牛饮其毒,病结为黄。当此太平,和气横流,牛无伤者,黄何自得?”宗泽称这是个人意见,与僚属无关。随后独具己名上书朝廷,力陈科买牛黄之非。路转运使见众怒难犯,不敢加罪宗泽,最后不得不豁免掖县科买牛黄的任务。

20余年中,宗泽先后担任了五个县的县令或知县事。他为官刚正廉明,关心民生疾苦,为维护群众利益,勇于与豪强势力和各种歪风邪气作斗争,敢于抵制上司种种谬误的举措,赢得了广大人民的爱戴,是封建时代中难得的好官。龙图阁学士范纯粹赞扬道:“如宗君,虽古循吏,未见其比。”但政绩卓著的宗泽却长期得不到提拔和重用,这本身就反映了当时吏治的腐败。宗泽任掖县县令时,相继任京东东路安抚司的上司王旉、梁子美,知道宗泽办事精明能干,邀请他入幕。不久,朝廷下令,将登州等四州提升为“次边”。在梁子美的推荐下,政和五年(1115)宗泽升任为登州通判。

这时已到了北宋末年,昏庸腐朽的宋徽宗,任用蔡京等奸邪之徒主持朝政.吏治更加败坏。徽宗还崇奉道教下令各州县广建道教宫观“神霄宫”,封道士林灵素为“直通达灵元炒先生”,将宫观道士与各级地方官置于同等地位,于是道教势力迅速膨胀,气焰十分嚣张。登州道士高延昭是林灵素的亲信爪牙,以修建“神霄宫”为名,大肆敲诈勒索,横行乡里,鱼肉百姓,百姓敢怒而不敢言。宗泽为了保护百姓不受侵害,明知高延昭有政治背景,仍依法予以惩办。宣和元年门(1119),宗泽已年届六十,目睹国事日非,感到自己已难以有所作为,乞请告老还乡,获准授予主管南京(即应天府,今河南商丘市)鸿庆宫的挂名差使,退居家乡邻县东阳山区,结庐山谷间,拟读书著述以终老。同年三月,高延昭通过林灵素向徽宗诬告宗泽蔑视道教,改建登州“神霄宫”不当,于是徽宗下令将宗泽“褫职羁置”,发送镇江监管。

宗泽在羁置地镇江郊区,聚集家人从事农耕,过着清贫而艰辛的生活。在此期间,夫人陈氏不幸逝世,宗泽怀着悲痛的心情,写了《葬妻京观山结庐龙目湖》一诗以凭吊:

一对龙湖青眼开,乾坤倚剑独徘徊。

白云是处堪埋骨,京岘山头梦未回。

他深深怀念同甘共苦的妻子,也慨叹自己的不幸遭遇,虽有雄心壮志却报国无门。

宣和四年(1122),徽宗举行祭祀大典,实行大赦,宗泽才重获自由。宗泽先被差遣监理镇江府酒税,两年后才复职被调任巴州通判。当此国难当头的多事之秋,宗泽却被派往地处西南边陲的巴州,完全背离了自己的报国志愿。宗泽在巴州期间所作的《古楠赋》、《重修英惠侯义济庙记》,抒发了自己怀才不遇的悲愤心情,并借汉末巴郡太守严颜的言行隐喻自己,愿做“断头将军”,决不做“降将军”,表达了宁死不屈的勇气和决心。

奉诏进京 转战河朔

北宋末年,宋徽宗企图收复五代后晋割给辽国的燕、云十六州失地,与金人结“海上之盟”,联合攻辽。金灭辽后,以宋违盟作藉口,乘势大举南下,直逼宋都开封。徽宗惊慌失措,急忙传位给儿子赵桓,带领亲信逃往南方。赵桓即帝位,改年号为靖康,是为宋钦宗。这时朝廷中分裂成主战、主和两派。懦弱昏庸的钦宗,主张割地求和。开封军民在李纲率领下奋起抵抗,击退金军的多次进攻,这时各路勤王军也纷纷赶到,迫使金兵撤回北去。开封保卫战胜利后,钦宗为表示要重振朝纲,下诏朝臣举荐能员和堪任将帅者。在御史大夫陈过庭的举荐下,朝廷召宗泽进京,出任台谏。

靖康元年(1126)初,在巴州任上的宗泽,接读诏书后,“忧国之心如奔马”,不顾68岁高龄,快马加鞭驰赴京师。宗泽抵京后,立即向钦宗“奏对三策”。“三策”惜已佚失,我们无从了解其中的内容,但从宗泽赴京途中所作的《感时》、《述怀》等诗看,大概是清除佞臣、改革弊政、坚决抗金之类的建议。宗泽的“三策”丝毫没有改变钦宗妥协投降的态度。他重用主和派官员,罢免主战派首领李纲,压制开封军民的抗金要求,遣散勤王军,议割三镇以求和。宗泽目睹主和派的倒行逆施,极为愤慨,接连上书钦宗,抨击朝廷用人不当,弹劾充当和议使的刑部尚书王云:“张皇敌势,动摇人心。”这就引起了钦宗的不满和主和派的忌恨。八月,金兵再度兵分两路大举南下。钦宗任命宗泽为假宗正卿、和议使,赴金营议和。宗泽指出,和议使名不正,请改计议使。临行前他对同僚说:“此行不生还矣!”决心赴金营以死与之抗争。钦宗担心宗泽破坏议和,急忙收回成命,改派他人前往。金兵长驱直入,黄河以北各州县官吏纷纷弃职而逃,于是钦宗把宗泽派往战争前沿的磁州。 (宗立成)

(山东尧王集团特约刊登)

宗泽

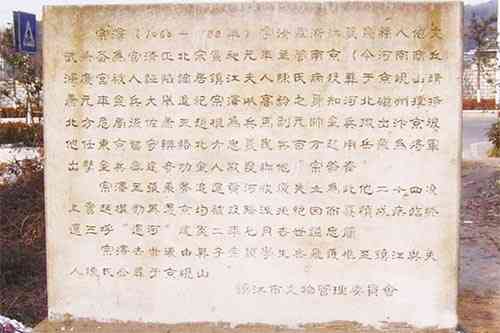

镇江宗泽墓碑文

位于江苏镇江京砚山上的宗泽墓

宗泽纪念馆雕像