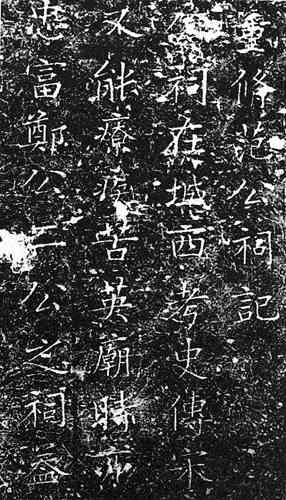

重修范公祠记①

张连登②

公祠在城西。考史传:宋仁宗朝,公尝为外吏,其守青也,殆于是时与?公来为郡,仁政既普,有醴泉从井中出,较他泉甘美,又能疗疾苦,英庙时亦尝遣使取焉。至今,医家多贵之。公去后,民怀其德,建祠以祀。中殿立公像,而东西(当为南北——笔者注)夹辅欧阳文忠、富郑公二公之祠,盖欧、富二公亦尝守青也。

康熙三十八年己卯,余受替是土视事。后谒公祠下,见殿宇颓圮,诸祠皆废,慨然以叹。乃倾橐鸠工,首为葺之,浃岁乃成。自大门以及后宇,靡不新好。其东石台为费更巨,竭蹶将事,土木、丹垩、桑梓之属,难更仆计也。落成之日,以牲醴告奠,而矢以文曰:“某之来守青也,愿精白乃心一仪公之型。虽未敢踵公后尘,然心向往之,愿公灵爽默察而提撕无倦也。”

噫!公之德业、文章、节义、忠爱,昭昭乎,若日月之丽天,江河之行地已。凡为吏,而皆当师公之法而率公之教。千百世以下,闻而兴起者犹仿佛遇之,况乎接其所履之地,抚其所治之民。展拜几筵,周览堂阶,恍惚闻其教诲,炙其丰采也哉。余不敏,新公祠而慨然以叹者,不敢自外于私淑之义焉尔。至于夹祀欧、富二公祠,盖仍其旧而匪创也。由今以后,我青之父老升公之祠,如升于衽席之上,而聆其爱养之诚、噢咻之气。青之吏拜公之像,如闻公训迪之语、颦笑之容;酌公之泉,如酌廉让之水,思以洗涤其肠胃,消融其渣滓,则庶几乎!新公祠者,其意为不忝而弗徒以游观侈也乎。乃为记。

时康熙四十五年丙戌夏四月,知青州府事加五级,关中张连登撰记

注释:①此碑,立于青州三贤祠院门外南侧。高237厘米,宽98.5厘米,厚21厘米。碑文为楷书。该记记述重修范公祠的经过,阐述重修之意义。

②张连登:清陕西咸阳人。光绪《益都县图志·官师志》记述较详。说他“少有经世志”。康熙三十八年(1699)知青州府,时府辖十几县,皆遇严重灾荒。登请免除当年租税,全力赈灾。并以工代赈,修学宫、松林书院、范公祠等,“民赖以苏”。“以事诖误,罢职。百姓呼号罢市,既奉特旨复职,民皆踊跃如归父母”。后升任湖北巡抚。张连登知青州间,重修范公祠,并立碑以志。

修葺三贤祠碑记①

陶锦②

出青社西门,折而左旋,地不百武,宋范文正公醴泉在焉。公昔守青州时,惠政所感,寒泉一泓涌于阳水之浒,其味甘洌异常,民遂以范公称之。此与严公之濑、郑公之渠,殆后先相辉映者也。有亭翼然以覆泉,亭之北(当为“东”--笔者注),为祠三楹以祀公,岁久倾陊(tuó)。顺治初,郡守夏公更修筑之,且辅以两室,左祠富公,右祠欧阳公,亦名之曰“三贤祠”(三贤祠当合建于明末。见本书第10页注释及本部分《郡伯夏公德政碑记》之说明)。祠之后,即崇基之上构亭,额之曰“后乐”。当在昔有宋之时,此地已为东阳胜概。溯贤守之风流,媐(yī)名泉之景物,观游觞咏,雅集实多。故王圣涂云:环泉古木蒙密,尘迹不到,幽人逋客往往吟诗试茗于其间,真如物外之游也。余瞻企遗像,慨然兴思,旧德犹存,休声未沫,而栋宇渐以颓圮,丹垩渐以漫漶,几令前贤遗迹废坠而不葺。眷言顾之,余实滋恧焉。粤稽有宋之名卿钜公,出牧兹土者共一十三人,当日之丰功伟绩泽被民社者,莫不与南山同其崷崪(qiú zú),阳水同其滋沾。而六七百年间,云烟过眼,旧迹全湮,即富公之冰帘堂,欧阳公之表海亭,亦仅凭指点于荒塍蔓草中。而惟公留此一勺之井泉,十弓之亭榭,少阳黎庶,挹注无核,今谋所以,维新其庙貌,而永郡人之怀思,岂非守土者之责欤?乃于农隙之辰,庇财鸠工,隳者复之,剥蚀者完之,缺者补之,不累月而遂溃于成。营度既毕,堂皇清閟。于是,徘徊瞻溯其间,酌甘泉,荐绿藻,揽东秦之名胜,景前哲之芳徽,能勿慨然而兴思也哉!

注释:①此碑已不存。碑文,摘录于光绪《益都县图志·营建志》。此记追述三贤祠之旧貌,记载修葺之过程,抒发作者之感慨。

②陶锦:汉军正白旗人,康熙五十三年(1714)知青州府,五十七年重修三贤祠,并书碑记。

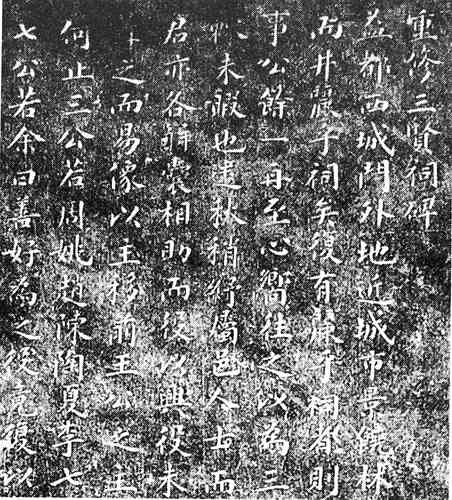

重修宋三贤祠记①

张玉树②

国家署令,郡县名宦,皆得附祀于学,其有古迹可考见者,又即其地为专祠,盖不独遗爱在民,亦将俾守土之吏希风往哲,以为前事之师也。

青州西门外百余步为范公泉,有亭覆之,王圣涂《燕谈录》所谓“营邱(原著为”丘“——笔者注)佳处”者也,后人即泉上为祠以祀公(不是“泉上”,而是泉东——笔者注)。而石井水侧旧有富公祠,欧阳公祠在北,后二祠皆圮。本朝顺治中,太守宁远夏君葺文正公祠,增筑二堂,移两文忠公而侠(同“夹”)祀焉,易其榜曰“宋三贤祠”。

尝考三公守青先后,富公以仁宗庆历六年自郓徙青(应为庆历七年——笔者注);皇祐中范公继之;欧阳公之知州在神宗熙宁元年,为最后。扳其年辈,则范最在前;富次之;欧阳又次之。今祠奉范公于中,左富右欧,礼亦宜之也。北宋之世,青为京东大州,出守者自寇忠愍、曹武穆以下,名公十数,而三公德业犹著。富公活流民五十万人,齐州禁兵欲应王则,亦赖公先发以弥其变;欧阳公当新法之行,请止散青苗钱,几至获罪,其遗爱于青殆与富埒(liè)。而范文正公少时寓籍长山,数往来淄、青间,今长白山醴泉寺及博山之秋口皆有范公泉,而青州泉亭独为晚年宦迹。二百里内相望而三,则青人之画像立祠以事公者,何遽不若邠、庆二州之民乎?

今年三月,余假守青州,过谒祠下,拜范公画像,汲泉而饮之,门垣亭堂倾颓已甚,时方谋修府学未暇及也。闰五月,嚮□将竣,始以其余力庀材泉上,为堂者三,为亭者二,为门者一,绕垣若干丈,咸砌而新之。功垂成,余适去任将还胶州,乃属辞留畀石师,使刻之。

抑余尤有感焉。《燕谈录》称,欧阳文忠公及刘贡父、张禹功、苏唐卿皆刻石亭中。《齐乘》亦云,金人有醴泉碑。今无一存者。则余所刻石,他日为柱檚,为令□,亦付之不可知之数而已。士生当世,唯立德、立功可以不朽,而金石之坚,为不足恃,若三贤者,虽与青之山川同久可也。然则,后之人欲希风往哲,其在修实政哉,其在修实政哉!

赐同进士出身、奉直大夫署青州府事、胶州知州、武功张玉树撰

原任甘肃鞏昌府通渭县知县、胶州冷文炜书丹

乾隆五十四年岁在己酉七月乙酉朔廿一日乙巳 刻石 仇中选

注释:①此碑,立于范公祠前之左侧。高186厘米,宽65.5厘米,厚16.5厘米。碑文为行楷。碑文抒发了对范、富、欧阳三公的敬仰之情,记述了三贤祠的变迁和本次重修情况。文中说:金石虽坚,不一定持久,而像三贤这样有功德的人,才能流芳百世,为官者应学习先贤,贵在实政。

②张玉树,字荫堂,陕西武功人,进士。清乾隆四十年(1775)任峄县(今属枣庄市)知县,乾隆五十年(1785)迁胶州知州。有政声。《益都县图志·官师志》写他:乾隆五十四年(1789)由胶州知州署青州府知府。断狱明允,豪猾敛迹。修至圣庙、范公亭、汪公亭、汪公祠,表王沂公故宅。数月而去,士民思之。

重修范公祠亭碑记①

毓升②

功有足以□乎当时,惠有足以遗乎后世,史载其业,人饮其德,赫然之名,耀于简册而铭乎旗常,斯可谓天子之重辅、百代之宗臣也,宋范文正公实可当之。

尝读其传,公至处有恩,邠、庆二州以及属羌皆有生祠画像祀之。公守青时,有醴泉出洋溪侧,公构亭于上,青人目之曰“范公亭”,因祠焉,画像祀之。像至今存丛林法庆寺,实公生祠也。是以今之任是土有惠泽于民,有置其主者也。传之,泉水可合药疗疾。醴泉者,水之精也,润及草木皆茂,故令人寿。孙氏《瑞应图》已言□□。所以,刘宋《律志》序曰:“道至天而甘露下,德洞地而醴泉出”也。

亭在洋溪侧,为骚人墨士觞咏之所。岁丁巳间,协戎廉池公嬿客于此,因仰先贤遗迹,而其亭又就荒圮。亭其可废乎?盖其意有深存者焉。即与载都使□□□张刺史捐廉修葺之。今十四年矣,予小子于亭前咫尺地,犹见晤于羹墙③。然恐亭柱日久剥蚀泯没,先子□□,因易之以石为柱,并轮奂丹艧,无不具饰。时太守闫公、刺史刘公并力□之,谓其有关风教也。

工成,客有说予曰:“今之任是土者,莫不有所观感而兴也。史载:元昊反,公任西事,筑城御贼,截然屹立,贼不敢犯。前任益都徐公尝效之,当丁未年,南匪肆虐于兖、徐间,即预修城垣以备缓急,贼至时,乡民避害于城者,岂仅活亿万生灵也!然乡民至今德徐公,不知其希风先哲行其事也。至今,人皆能至心尚之前,所谓功名盖世,史载其业,□□遗芳,人饮其德,其亦卒成文正先忧后乐之志,吴君此举,其振风教以昭来者,是为青人之所系赖,岂小□□立不朽之功德,盍记之。”予曰:“此先子之志,予何有焉,不朽之名又岂予所敢望?”徘徊久之,即以客之所言而为记。

青州驻防前锋翼长、镶红旗佐领毓升撰并书丹

同治九年岁次庚午五月 潍邑季式中刻字

注释:①此碑,立于范公祠前之右侧。宽70厘米,高182厘米,厚18厘米。碑文为行草,题为《重修范公祠亭碑记》,而碑额书为“重修范公亭词”。碑记赞颂范公业绩,记述清咸丰七年(1857)、同治九年(1870)修葺范公亭的情况。

②毓升:满族,吴姓,官至协领。

③羮墙:羮,羮汤;墙,墙壁。从墙壁上,从羮汤中能看到所敬慕人的影子。比喻对先贤的思念敬慕。范晔《后汉书·李固传》:“昔尧殂之后,舜仰慕三年,坐则见尧于墙,食则睹尧于羹。”

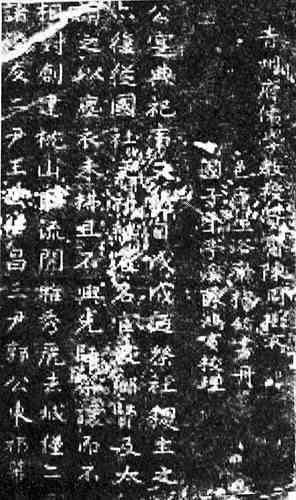

重修三贤祠碑记①

范家祜②

益都西,城门外,地近城市,景绕林泉,胜境也。范公井为先贤遗迹,邑人之尤乐称道。其东数十武,则三贤祠在焉。始盖祠因井立,祠既立,而井丽乎祠矣。复有丽乎祠者,则清咸同间太守二王公之祠。是遗爱在人,尸祝无替,此见民情,独胜境也乎哉!

丙辰春,余奉檄来知县事,公余一再至,心向往之,以为三贤尚已,即二王公之俎豆一郡,亦必非偶然,何莫非临民者之师表?特岁久祠敝,急待修葺,以时事方棘未暇也。逮秋稍纾,属邑人士而谋之,佥曰:“是不可再有所待,其捐俸为我辈倡!”余如言,驻邑军营长官、省立三学校职教员及侨寓诸君亦各解囊相助,而役亦兴。役未竟,邑人士复进而言曰:“二王公祠,前者圮矣,木主尚无恙,后者较完而塑像非复旧观,盍但即较完者葺之,而易像以主移前,王公之主合祀之。其守备金公一主,则旧所坿也。”抑又有进者:“志乘所载,耳目所及,自乾隆迄宣统,遗爱在人者何止三公?若周、姚、赵、陈、陶、夏、李七公者,职位虽殊,遗爱则一,合祀之,益二为十可乎?其断自乾隆者,详近略远之意,非谓前者诸公皆不七公若。”

余曰:“善,好为之,役竟复以勒石之文,请役之颠末,既可略述,因有感于官民之相与矣。夫官民相与,上焉者相亲爱也,近也;其不相亲爱而远者,犹不得遽谓之下。惟以反乎,亲爱者加之民,致民不觉其远而常苦其近,斯为下。则不相亲爱而远者,其罪未减矣;相亲爱而近者,其惠无疆矣!三贤尚已,十公者亦皆其选,益固若是之,多名宦哉,未已也。府县学名宦祠中,学校十三贤祠及各专祠、生祠,殆十倍于此。此之祀,特偶借以为林泉生色耳。益固若是之,多名宦哉。民国以来,人有恒言曰:专制共和名之,最不美者,莫如专制;最美者,莫如共和。昔者,一人专制于上,群吏专制于下,吏当无良。无良而千百中偶有一二,遂祀之乎。今者,一人共和于上,群吏共和于下,吏当无不良。无不良而祀不胜祀,遂不祀乎?然此特信名之说,核实恐未必然。惟为共和作吏者,勿徒高共和之名,而忘其实,俾良吏不减于专制,倍多于专制,各有以系民思焉。余不才,窃以是自勉,尤愿与从政诸君共勉之。”

益都县知事桂岭范家祜撰记 邑后学鲁廷基书丹

中华民国六年岁次丁巳三月中澣穀旦③

注释:①此碑,立于澄清轩前西侧。宽96.5厘米,高172.5厘米,厚23厘米。碑文为楷书。此记记述重修三贤祠的经过,以及因此而生发的由衷慨叹。

②范家祜:广西桂林人,1916—1917年任益都县知县。碑上署名已被凿去,笔者据志乘补之。

③澣(huàn):同浣,以前规定,官吏十天一个休息日,把每月分为上浣、中浣、下浣。后来成为上旬、中旬、下旬。

另外,三贤祠后除夏一凤德政碑外,还有三碑:

一为“范公亭同游记”碑。青州府儒学教授陈周(《益都县图志·官师志》有载)撰文、杨铭(杨应奎子。《益都县图志》杨应奎传下有附传)书丹、陈鸿宾校理。此碑已断,粘合。宽78厘米,高172厘米,厚13厘米。碑文为楷书。

二为纪年是天启秋月之碑。碑断,粘接而立,碑文漫漶不清。宽86.5厘米,高194厘米,厚15.5厘米。

三为长白广寿(《益都县图志·官师志》有载,雍正八年任青州知府)勒石之碑。此碑只残存半截。宽96厘米,顶高处137厘米,厚15.5厘米。

以上三碑:一、二为明代碑;其三为清代碑。

三贤祠前除张玉树、毓升碑及陈凤梧诗碑外,另有二碑:

一为“捐置祠产图”之碑。碑宽106厘米,高96厘米,厚20厘米。平面图所示:后乐亭北侧有道房院,富公祠南侧有厨房,厨房西有报功祠。大门外影壁西有菜园,园南有水井,井南还有一菜园。并书有三贤祠之面积。碑阴有《捐置三贤祠产记》,落款为民国七年。

二为合郡绅民所立之碑。碑宽74.5厘米,高171厘米,厚16.5厘米。

再者,澄清轩前西侧除中华民国六年范家祜所立碑外,还有同治五年(1866)陈子端撰文所立之碑。碑宽70厘米,高162.5厘米,厚21.5厘米。字多不清。 (下)(张景孔)

重修范公祠记 张连登

重修宋三贤祠记 张玉树

重修范公祠亭碑记 毓升

重修三贤祠碑记 范家祜

游记碑

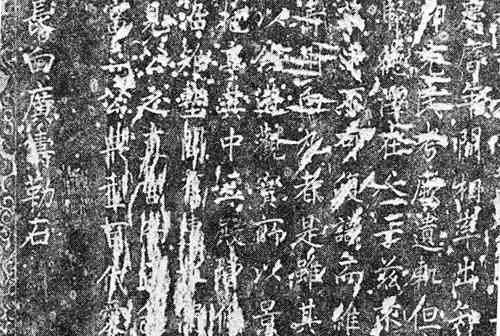

广寿碑记拓片局部