偶园位于青州城区偶园街南段,俗名“冯家花园”。明代为衡王府东苑,清初衡王府被抄后,成为清代文华殿大学士冯溥的私家园林,为青州历史名园之一,现为山东省级文物保护单位。

偶园是青州著名的园林风景点,是本、外地游客首选的游乐休闲地方。偶园座东朝西,西大门在南北方向的偶园街上。偶园街在清朝咸丰年间称作“估衣市街”,上世纪1920年代末为纪念孙中山先生,改名为“中山街”。1938年至1945年日伪统治时期,被更名为“新民大街”。1948年青州解放,更名为“民主北街”。1966年“文化大革命”开始,一度更名为“东方红大街”。1987年旅游经济兴起,因清康熙文华殿大学士冯溥私人花园“偶园”座落在这里,故更命为“偶园街”,街因此得名。一条街道六易其名,每次都有时代政治色彩,颇有中国特色。

偶园原名“奇松园”,康熙八年(1669年)冯溥买下,康熙二十一年(1682年)冯溥告老还乡后在此居住。此后冯氏家族在此居住,1949年后收归国有。奇松园系明衡王府第六代衡王朱常庶所建,距今已有500年历史。当年,朱常庶厌烦了王府生活,就在衡王府东北空地建了几栋房子,青琐绿窗,竹篱板扉,仿效绍兴兰亭流觞曲水,管弦丝竹,吴歈越鸟,像赋闲的士大夫一般,天天游乐,逍遥自在。在园中遍植奇松,取名“奇松园”。清顺治三年(1646年),末任衡王朱由棷及其世子以谋反罪被诛,衡王府被查抄拆毁,奇松园因地处偏僻而幸存。因无人管理,多年荒废。青州府同知朱鳞祥将其买下,招待四方宾客。朱鳞祥离任后,将此园卖给冯溥。冯溥在京为官,奇松园一直关闭。康熙二十一年冯溥告老返乡,将此园重新修建打造。

冯溥在京当官时,在北京广渠门内东南隅,买了一块三十亩大小的地皮,按照地势,低处筑池,高处积土造山,满园种植柳树,命名“万柳园”,又名“亦园”。矮墙外,路人皆可观望,池皆蒹葭,径曲而深,云水萧疏可爱。冯溥空闲时与宾客觞咏园中,文人雅士,高朋满座,文彩风流,一时佳话。冯溥返乡后,园林逐渐荒芜,门前冷落车马稀,后来成为拈花寺。到了龚自珍眼中,万柳堂曲终人散,风华去尽。龚自珍无限感慨,赋诗一首:“万柳堂前一柳无,词流散尽散樵苏。山东不少升平相,为溯前茅冯益都”。冯溥返乡后,对北京的万柳堂依依不舍,念念不忘,故此将青州的奇松园,更名为偶园,意即南北两园,无独有偶。

从偶园街北入口往南步行十来分钟,可以看到一座“一门科第”牌坊,牌坊过去就是偶园所在。牌坊为四柱三门式,总宽12.92米,高度11.32米。牌坊建于明万历年问,为旌表青州冯氏家族而立。题额上书“一门科第”,顶额有“圣旨”二字。右边有几行小字:“旌褒冯氏进士裕、惟重、惟纳、子履、琦、瑗。举人惟健、惟敏、子咸”,左边几行小字是:“大明工部奏敕立,万历丙戌榖旦”。牌坊北面抱柱对联,上联是:“一门风雅,多少芝兰玉树”,下联是:“几代书香,无穷国栋良才”。抱柱南面对联,上联是:“科第连绵,彰显东州文运”,下联是:“事功卓著,堪称北海世家”。

这老冯家的人的确会读书,从明正德三年(1508年)至万历元年(1573年),65年间居然有六人中进士,三人中举人。而且冯裕官至贵州按察使副使(正四品),二世冯惟重,三世冯子履,四世冯琦一家三进士,冯子履和冯崎同朝为官,冯琦官至翰林院学士,礼部尚书,赠太子太保,谥恭襄。怪不得皇帝龙颜大悦,赐碑立传。真所谓是盘古开天地,天子重英豪。万般皆下品,惟有读书高。

明朝皇帝的旌褒自然轮不到清朝的冯溥,那么这牌坊立在偶园边上,不立在冯府附近,岂不有点蹊跷?导游说这牌坊是在原址重建的,我看未必。冯氏家族世居青州,冯府俗称“冯宅”。冯宅位于偶园北面三百米处的东门大街西端路北,宅子座北朝南,面积约五万平方米,三进院落,系冯氏一世祖冯裕所建。冯宅如此显赫,我想原址应在东门大街附近,况且那个时候,偶园街也不一定存在。

冯裕字伯顺,号闾山,祖籍山东青州府临朐县盘阳村。12岁丧父,14岁丧母,由三奶奶叔祖母池氏养育成人。池氏72岁,冯裕14岁,一老一小相依为命,生活十分艰辛。冯裕学习刻苦,博通经史,于明弘治十七年(1504年)中举,正德三年(1508年)考中三甲第151进土,这一年他30岁。中进士后,即被授官职松江府华亭县(今上海市松江区)知县(正七名),从此家境开始好转。

冯府在青州首屈一指,门前的石狮子规格仅次于衡王府,门前高矗的旗杆象征着显赫的地位,大门里有高大的影壁,大门东西侧有鼓乐楼。二门外是接待厅,二门内是会客厅,在当时堪称山东第一大厅,院内有绣花楼,后花园,水池,马号,轿厅,前有执事房,安放仪仗队用的旗幡、牌、伞等。冯宅是在民国时被拆除的,东边的界址留有一条巷子叫作“冯宅巷”。

冯宅的北面住着一户房姓人家。清朝时,两家族人为修房子起了争执,相持不下。冯家族人向冯溥求助,冯溥回信赋诗道:“千里修书只为墙,让他三尺又何妨。万里长城今犹在,不见当年秦始皇”。告诫要礼让邻居,和睦相处。冯氏族人拆墙向南退了三尺。房姓主人房可壮知道了这件事,让族人拆墙向北退了三尺,形成一条六尺巷,青州人叫作“夥巷”。

房可壮顺治二年任大理寺卿,又转任刑部侍郎,升左都御史,顺治十年告老返乡。冯溥顺治四年进士,康熙初升至刑部尚书文华殿大学士。房可壮,冯溥同朝为官,都是聪明人。后来房可壮在南阳河北面造了个“偕园”,这次是退让得更远了。现在的房府,偕园,冯府皆已不见影踪。我特意到东门大街与夥巷街觅古寻迹,房府影踪全无,冯宅有一块半新的“冯宅”匾额嵌在无门的门框上方。院子中有一个汽车停车场,里面是散落的民居。不禁想起刘禹锡的“乌衣巷”一诗:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

冯裕从30岁到56岁期间,南北为官,七易其职,对官场生活厌倦,便在56岁辞职归乡,闲居故里。归乡第二年(1535年),冯裕和益都人石存礼,陈经,黄卿,杨应奎,寿光人刘澄甫,刘渊甫,即墨人蓝田结成诗社,取名“海岱诗社”。这八人中,刘渊甫为举人,其他都是进士。诗社每月集会一次,每次集会,社员必拟赋题一首,古今诗十首。诗社活动持续近三年,唱和之诗后由冯裕四世孙冯琦编为《海岱全集》12卷,后收入《四库全书》。

东门大街西端和高家亭巷的东端相接。交接处有一棵国槐树,传说是宋庆历年间范仲淹所栽,至今已有千年历史。古槐成丫字形,树高10米,冠径10米多,树围4.7米。下面用钢架支撑,树顶部青枝绿叶,生命旺盛,送游客一片绿荫。古槐树见证了冯府的兴衰荣辱,时势变迁,是非曲直。我想,冯府历史,只有老槐树能说得清,道得明。

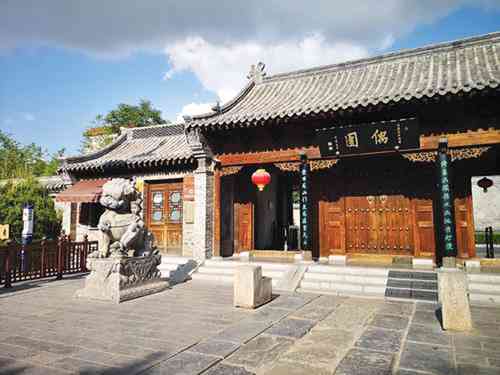

过了“一门府第”牌坊,就是偶园。园门前蹲立着一对石狮子,左右两根旗杆上吊挂着杏黄色锦旗。一面上方横书“钦命”,下方竖写“太子太溥”,另一面上方横书“钦命”,下方竖写“文华殿大学士”。先声夺人,威风凛凛。门前廊柱上一副对联是:“叠石为山引泉为瀑夺天工”,“倚峰成阁积水成沼开妙境”。对联赞的是偶园的景色,更是对我国古代造园艺术和现代仿古技术的肯定。偶园的布局和规模都跟皇宫的御花园相仿,尤其是假山艺术构思和叠石技巧和中南海瀛台完全一致。据专家考证,系明清造园名家张然的大手笔。偶园的大门是四柱三门式,匾额“偶园”两个金漆大字遒劲有力。整门面布局威武庄严,令人肃然起敬。

进入大门,一座高大的影壁挡住了人们的视线。影壁长十二、三米,高六米左右,正中雕刻的是牡丹图案,取花开富贵之意。影壁前下方一排矮矮的冬青,右边墙角几株茁壮的对节白蜡树,左边墙角栽有几株小枫树,地上是碧绿的麦冬草,间或有几枝紫色的麦冬草花。影壁和门楼之间组成一个院落,好似南方房屋的天井。院落的南北各有一个圆门。北边的圆门上方刻有“端方”两字,背面刻有“敬慎”两字。进去是一个小院落,青砖铺地,栽有绿竹,桃树,槐树等树木,有通道往东可达“冯家祠堂”。

南面的圆门上方刻有“幽岩”两字,背面是“曲沼”两字。入内往前走,过一条矮墙门,有一条连榭曲廊,曲廊沿着一个湖泊“凝碧池”而建,往东七拐八弯就是“望春楼”所在。真是园中有园,风景无限。矮墙上有漏窗,里面景色影影绰绰,依稀可见,撩人情趣。幽岩圆门西边有座高大的水泥大门,据打听,原先是偶园的正大门,原先上面写着“人民公园”,现在的大门是新建的仿古建筑。

大路南边首先映入眼帘的是一片摇曳的翠竹,在炎炎的烈日下,格外清新。接着几块形状各异的奇石,这些石块都是未经加工的原始石料,满布窟窿,可谓是千疮百孔,形似猪,牛,羊,虎,等等各种动物和物件,天然浑成。这些石块有横卧的,有竖立的,有斜放的,有前俯后仰的,有似摇摆欲倒的。这些石块和对节白蜡、流苏、柏树、丁香、柏树,各种树木间隔分布,在满地麦冬草的衬托下,相映相辉,妙趣横生。至第二进院落围墙处,是一片名贵的黄金竹。绿地中间有条曲径小道通向偶园南边的环园通道,往东可以到达偶园东大门,往西可以到达望春楼,凝碧池,经曲榭长廊回到偶园西大门。

小路北面分成前后两部分,靠大路部分是一片树木花卉奇石,后面部分是《北海世家——冯氏纪念馆》所在。五棵二十几米高,粗大墨绿色的蜀桧由西向东迎面间隔耸立,中间、后面、分布着奇石、石榴、对节白蜡、白玉兰、西府海棠、合欢、黄金竹,等等,匠心独具。中间一条三、四米宽的砖石路通往纪念馆,路两旁几株高大的蜀桧和女贞树,枝叶相交,高低互补,遮住了小路的上空,浓荫密布。在炎热的夏天,显得格外惬意。

冯氏纪念馆共分六个部分,第一部分为“佳山堂”,在第二进院落中。二、三、四部分设在一个四合院的旧居中。门前一对石狮子,地坪两侧石坛上竖立着两块奇石,大门上方雕刻着“北海世家”的题额,门两旁墙上刻有松鹤朝阳的浮雕图,门楼廊柱上一副对联为:“家世蝉联奏补衮调羹之业”,“祖风绵邈称说诗敦礼之宗”。院子左右厢房为二、三展室,正厅为四展室。院子两侧各有小墙门,东侧通往偶院的第二进院落,西侧通往五、六展室。

二展室主题是“无负轩,闾山肇基”,介绍一世冯裕治学思想与影响,及长子冯惟健,四子冯惟敏,五子冯惟纳的生平及作为。冯裕一生遵循“三无负”,其所言:“希宠者负君,媚人者负已,谋人者负人,生平盖三无焉”,被冯氏家族奉为座右铭。三展室主题是“五桂居,奕世簪缨,三代进士”,介绍冯氏二世冯惟重,三世冯子覆,四世冯琦,一门三代进士的情况,确实少见。四展室大门外一副对联:“毓秀钟灵一屋书香三进士”,“存诚治学三贤福泽一华堂”,是对三展室内容的概括赞美。

四展室大门上金漆题额“存诚堂”,主题是“端敏演达,冯溥成就和冯氏家风家训”,主要介绍冯溥辅佐康熙皇帝的政绩和对清初诗文复兴的贡献。冯溥兢兢业业,甚得康熙倚重。冯溥64岁上表乞休,康熙帝仍不批准,说:“卿六十四岁未衰也,俟七十乃休耳”。直到74岁才准他致仕归乡,并赋诗相赠。

出西边小门,是五开间的第五展室,主题是:“天赋文渊,冯氏文学成就概况”。冯氏自一世冯裕起,到十四代冯尔昌止,有诗文存世者不下百余文,七代九进士,十四代十进士,十三名举人,皆著文传世。爱书,惜书,读书,藏书,著书成为冯氏家族的优良传统,在中国文学史上独具文采,是名播海内外的文学世家。

五展室旁是六展室冯氏祠堂,独立小院,三开门面。进大门是一座石屏风,屏风后栽一株丁香树,肃穆清爽。大门旁一副对联:“序昭穆以笃天伦式怀嗣续”,“仰几筵而思世德勿忝高曾”。进到屋内,有一张供桌,正面墙上是“北海世家,冯氏世系表”。参观完冯氏纪念馆的五个展室,敬仰敬畏之情油然而生。我进入祠堂,虔诚地跪在垫子上,恭恭敬敬地向冯氏先贤们跪拜,感谢他们为中华民族灿烂文化,增添了重彩浓墨的篇章。 (上) (孙志超)

(作者简历:1947年生于上海市松江县。2007年于中共浙江省嵊泗县纪委监察局宣教室主任岗位退休。爱好文学创作,1979年起在《北方文学》、《黑龙江日报(农村版)》、《尚志文艺》、《浙江日报》、《舟山日报》、《海中洲》杂志、《嵊泗文艺》、《浙江商业报》发表文学作品数百篇(首)。)

近樵亭

假山

北海世家——冯氏纪念馆