冯蜂鸣

在中华文化的百花园里,福字文化是极为特异而夺目的一枝。

每至春节,家家户户门楣上张贴“福”字,已经成为节令文化与民俗文化的亮点,年复一年地显示着长盛不衰的生命力。与此同时,福字还伴随着书画、瓷器等陈列品,不分高低贵贱地进入广大家庭。而且,越是战争、饥荒、动乱的年代,人们就越是不会忘记“福”字。因为人们认为,它本身就是吉祥的瑞兆,因此就成人们生活不可或缺的存在。

细究起来,浩如烟海的汉字之中,再也没有第二个字,像“福”字那样被重视、被崇拜,甚至被神化了。那么,这一习俗起源于何时何地呢?本文来作回答。

山东青州北乡有个苏埠屯商代墓葬,自明代之前就有文物出土,清朝皇宫亦曾收藏过明代仿制品。20世纪30年代,有过大量文物出土。有组织的挖掘是在1965年。这次挖掘,发现人殉遗骸48具。其中一人跪于墓主人棺木之下,一人怀抱婴儿卧于棺木之侧,另有一车夫与车马同殉,场面令人惊叹。

.jpg)

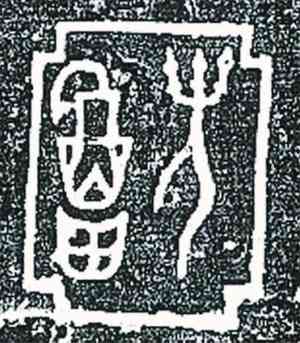

同时,墓中出土大量青铜器,均具有极高文化价值,其中最典型的是人面铜钺:

很可能,该墓是距今3000年前的方国最高统治者,即国王之墓。根据墓内出土青铜器上刻有的许多大致相同的铭文,如由郭沫若确认为“亞醜”,简化字写为“亚丑”。于是便有“亚丑墓”,“亚丑青铜器”等称谓,便是收藏于台湾台北故宫博物院的方簋(簋读作鬼),亦称“亚丑方簋”:

该类铭文,实为一幅徽记,大约相当于族徽、国徽。确由两字组成,而非常规文字。那是由作者根据个人审美理念,对文字进行变形艺术处理,使之转化为具有更大内涵和更高审美价值的美术作品。例如鲁迅为北京大学设计的校徽,就是将“北大”两字做出了艺术处理:而设计者及其同代人的日常书写,均非如此。

.jpg)

我们再看苏埠屯徽记中,外框比较典型的两款:郭沫若将其外框认作“亞”字,这是对的。因为“亞”在当时这样写:徽记中的变形与原字关系比较清晰,所以容易辨认。

关键是,“亞”字之内是什么字?郭沫若说是“醜”。这就错了。我猜,郭沫若是知道自己念错了的。否则,他怎不说“亞醜”是什么意思呢?因是错误,所以无解。

.jpg)

赶巧,郭沫若出错的根源,我也找到了。成于东汉的《说文》,解释“亞”为:“亞醜也。”因此,郭沫若又看到“亞”内那字若似于“醜”,于是就拍案为“亞醜”了。其实《说文》说的是——“亞,醜也。”——亞的意思是醜。两字之间还应有个标点符号。

.jpg)

那么,《说文》说的“醜”,又是何意呢?醜在甲骨文中这样写:左边是酒樽一类的酒器,右边是跪地的头戴面具之人。这是巫师在祭祀神祖。所以,醜的本义就是祭祀。

再看“亞”的另一种写法:中间一横是为指事。如“本、末”:“木”字下方与上方分别出现的横,即为指事。指明树木的下部方为“本”、上部方为“末”。同理,“亞”字中间一横,即指中间部分方为“亞”。所以是“亞,醜也”——亞就是祭祀的地方。

上古的人们与今人不同,他们并不认为经济发达就是国家富强。他们认为,文化、科技与经济同时发达才是好的。祭祀需要酒,造酒需要农业的高品质小米,酿酒需要科学技术与工业设备;青铜酒器,需要设计师、铸造师及其工业设备;祭祀的音乐,需要制作乐器的技术人员、演奏乐器的艺术人才;主持祭祀的巫师,更是圣人一般的杰出人物。

因此,拥有高档祭坛的地方,就是文化经济综合实力相对发达的地方,也是一个地区、一个国家繁荣昌盛的标志。所以,被称为“亞”的祭祀之地,就是好地方、宝地的意思。

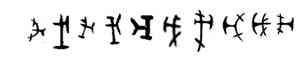

那么,亞字中间的字不是醜,是什么呢?我们先讨论当时的甲骨文与金文书写模式。那时的文字没有统一规范,都是“一字多形”。所有书写者均可依据个人习惯与审美,随意变换字形。例如,“戊”字:

这就比较清楚了,文字基本构件的形状、方向、位置、笔划多少、高低宽窄,经常是可以随意的。但是,基本构件必不可少。“戊”的本义是斧头类的长柄武器,字的长竖代表武器长柄,连横的一竖,象征斧头。“斧头”连接“长柄”,这是“戊”字的基本构件,可以稍微变形,但不可大变,不可脱节,更不可缺失。这就是甲骨文与金文的基本规律。这一规律,造成了此后3000年间的异体字不胜枚举。直到近代,部首位置随意变化都属正常。这两个字都是“岩”。

现在,我们就可以看“亞”内那字了。

其左侧,书写较为典型者,大约可分为ABC三款:均为两个摞在一起的酒器。下部是大型的类似于酒缸的器皿,其“十”或“X”,是充实之意,表示里面盛满了酒。上部是酒樽酒壶之类。AB两款上部还有弯曲的勺柄。勺柄也称“祭勺”,是依据北斗七星的形状制作的,用于舀酒撒天以祭。当时,人们看到香蒲成熟后,总有蒲绒随风飞满天空,宛若大地与天神联系的使者,于是,就在祭勺上雕刻香蒲图案,表示祭勺也是通达天神的使者,故名“蒲勺”。青州正是盛产香蒲之地,所以我怀疑“亞”内的祭勺,就是一只蒲勺,所以才经常被过分强调。当然,最初出现蒲勺弯柄的时候,就像“戊”字上变形的笔划,属于审美笔划,是作者依据自己的审美理念而处理的,因此,有的作者便不写此笔。

如果说,“亞”内是“醜”字,那么其左偏旁就一定是“酉”。酉在当时这样写:

用酉作为偏旁的字,例如“酒、醉”是这样写:因为“酉”是一个酒器,不是两个酒器,其下部一般都没有“十”或“X”,

而两个摞在一起的酒器,其下部就一般都有“十”或“X”,写出来就是:

.jpg)

这是“畐”字,读作府,本义也是酒器。

再看“亞”内的右侧。那也不是“醜”的“鬼”字。“鬼”在甲骨文与金文中这样书写:当时的鬼就是神,例如屈原的《山鬼》,就是“山神”,所以祭祀神鬼的巫师就要戴上硕大的假面具,化妆成神鬼的样子。而表现在文字中,就一定要有个类似神鬼面具的“田”。越性再看一下,“鬼”做为部首时是什么样子:当时的鬼就是神,例如屈原的《山鬼》,就是“山神”,所以祭祀神鬼的巫师就要戴上硕大的假面具,化妆成神鬼的样子。而表现在文字中,就一定要有个类似神鬼面具的“田”。越性再看一下,“鬼”做为部首时是什么样子:

.jpg)

这是“魔”和“愧”。都有“田”。这就仿佛在说,如无神鬼之面相,便不足以为鬼。而“亞”内的右侧偏旁,又是什么字呢?

.jpg)

苏埠屯铜器中的同类徽记,已发现100多幅,每幅均有个性,亦可大致分为ABC三种模式:显而易见,只有模式C有些像“鬼”字,然而不是。因为,“鬼”上之“田”的外包围“囗”,是必须封闭的,竖划是不可以出头儿的。而且,模式AB的右上方,恰与“田”字相去甚远。因此完全可以确定,这个右偏旁不是“鬼”。同理可证,模式C的右偏旁,也不是“鬼”。那是什么字呢?

这是“爪”,指人手,具体是手心向上的手。可是,上述三模式的右偏旁下方,却明显地多出了两笔,这还是“爪”吗?我们先看这两个字:A是“岩”,后来写作:

.jpg)

这是会意字,告诉人们,岩就是山上的很多石头。B也是“岩”。因为,“山”上的三块石头是基本构件,“山”下的长竖与小撇,只是审美笔划。由此可推,这三种模式其右偏旁之下方,也是审美笔画,只比这个“岩”字的变化更有道理。因为,爪下是“人”字人手伸向天空,正是此“爪”。

.jpg)

那么,模式B的“爪”上,为何还有圈点呢?

.jpg)

原来,这是巫师举向天空与神祖沟通之手。当时,戴上面具化妆为神鬼的巫师,手部也要化装。这就要戴上兽皮制作的大手套。大约那手套只有三指,且每一指上还有装饰,即玉石、青铜之类的大型指环。于是,在本字用弯钩表现指环的时候,模式B就用了圈点,因此也多了一层审美价值与认识价值。

还有模式C。这个“爪”,不仅展示了巫师手上的指环,而且表现了镯子类的手环,那便是“爪”上的横。

.jpg)

现在,我们就可接着讨论了,一“畐”一“爪”,合成什么字呢?先看这几个:均由“畐”、“爪”组成。A是两“爪”共举同一酒器。B是酒器右下方有“爪”,C“爪”业经演化。D“爪”已属后代楷书,却移至左侧。

然而,上述四个字都是——“福”。

福的本意是神祖护佑。福的字法是亦声:既是形声,又是会意。若按形声看,“畐”是声符,“爪”是形符。按会意看,即酒器旁边,伸手向天接受神祖赐福。“福”字写作示部,也是亦声字,“示”是食品丰盛的供桌,与酒器组合成“福”。总之,都是人类用真诚与珍品敬天,天神就会给人护佑,即向人赐福。

现在我们就可以确定了:

.jpg)

青州苏埠屯青铜器的徽记,是“亞”和“福”的艺术组合。读作“福亞”。也就是神祖赐福的好地方。翻译成现代汉语,就是“福地”,或者“福国”。

.jpg)

另外,出土于安阳的青铜大鼎,被称为“镇国之器”,收藏于中国国家博物馆。鼎上有三字铭文,郭沫若辨认为“司母戊”。于是“司母戊大方鼎”就进入教科书,名传海内外。结果,老人家也是认错一个字,现在已经更名为“后母戊”了。学术问题嘛,有错并不丢人,改错方显正确。这是题外话,接着说青州铭文。

.jpg)

我们讨论的铭文,其形式是具有国徽意义的徽记,内容是3000年前的艺术字,功能是王国的图腾。主要用于祭祀礼器等重要器皿。例如人面铜钺,其功用大约相当于国王之印玺,即最高权力的形象化。如此关键的重器,便须两幅福亞徽记,以镜像对称方式,刻与人面的左右腮颊。这也足见“福亚”之重要。

现在,作为一个曾经繁华强大的福亚国,早已从物理意义与历史文化意义上,彻底消失了。所有史料典籍,对这个国家均无一字记载。如果没有苏埠屯墓葬的出土物,整个福亚国就完全是云烟已过、痕迹全无了。但是,福亚国内具有创新性的文化,却作为元素融入了华夏文化之中,且极具影响力。这便是福亚之“福”的图腾效应。

青州苏埠屯出土的青铜器中,已发现“福亚”徽记150多幅,遍及于所有器型,可见当时对福字的图腾崇拜,已经到达怎样的热潮。毋庸讳言,这一绝非偶然的文化现象,就是福字文化的源头。且为后代创建了福字文化的核心表现形式——为提升文字的视觉美感,强调“以字入画”的艺术技巧,从而形成了丰富多彩的表现风格与变化无穷的画面形象。目前可见的150多幅青州“福”字,没有两副是完全相同的,即每一幅都具有鲜明的独创性与特异的个性。例如:

.jpg)

因此,我们就顺理成章地看到两项事实。

诞生于福字文化的发祥地的青州之“福”,出现于3000多年前,是毫无疑义的“汉字第一福”、“天下第一福”。

.jpg)

还有一个因缘。明朝嘉靖三十九年(1560),青州云门山上又刻制7.5米高的大“寿”字。按年代与体量评价,那也是当之无愧的“天下第一寿”。至此,青州就是地球上唯一一处——

福寿双全之地,福寿两冠之乡。

.jpg)